নৃত্যশিল্পের ক্রমবিকাশ ও চর্চা নিয়ে লায়লা হাসানের রচিত এই নিবন্ধে আমরা বাংলাদেশের নৃত্যসংস্কৃতির একটি বিস্তৃত ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক দিকগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই শারীরিক ভাষা—শরীরের ভাব প্রকাশের মাধ্যম—নৃত্যের আকারে শিল্পে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং আঞ্চলিক ঐতিহ্যের সঙ্গে নৃত্যের সম্পর্ক যুগে যুগে গভীর প্রভাব ফেলেছে। প্রাচীন পাল বংশ থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের নৃত্যচর্চা পর্যন্ত, এই নিবন্ধটি নৃত্যশিল্পের বিবর্তন, প্রসার ও সামাজিক প্রভাবের একটি সমৃদ্ধ চিত্র তুলে ধরেছে।

নৃত্যশিল্পের ক্রমবিকাশ ও চর্চা লায়লা হাসান

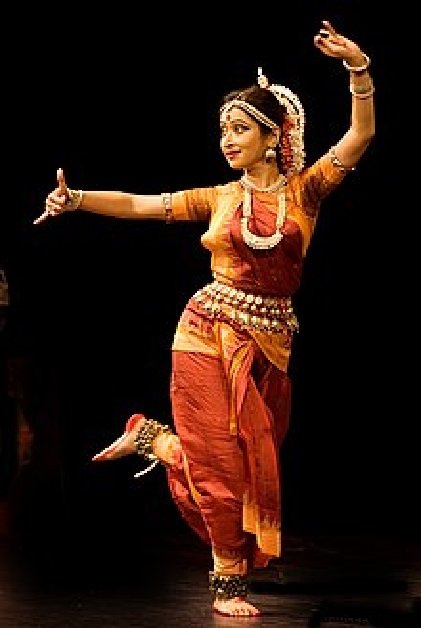

আমরা জানি, শারীরিক ভাষাই মানুষের প্রাচীন ভাষা। ক্রমে সেই শরীরি ভাষার মোহন কলাকুশলী হয়ে উঠল নাচ। সেই শরীর কলার বিভঙ্গ ক্রমেই হয়ে উঠল গভীর অর্থবাহী শিল্প। মানব জাতি সংস্কৃতির স্ফুরণে সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে নৃত্যের প্রচলন রয়েছে। এ ছাড়া আঞ্চলিক নৃত্যের ঐতিহ্য আমাদের বহুকালের। এই নৃত্য গড়ে উঠেছে জীবনভিত্তিক বিষয়বস্তুর ওপর।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, অষ্টম শতাব্দীতে পাল বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশের সংস্কৃতির গোড়া পত্তন হয়। এ সময় মার্গ-সঙ্গীতের চর্চা ও প্রসার বহুলাংশে ব্যাপকতা লাভ করে। এ সময় নৃত্যচর্চার কথাও আমরা জানতে পারি। এ প্রসঙ্গে রাজতরঙ্গিনী থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। ৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কাশির রাজ জয়া পীর এসেছিলেন এই বরেন্দ্রভূমিতে। এবং তিনি দেব নর্তকী কমলার নৃত্য দেখে অভিভূত হন। এই নৃত্যকলা চর্চার আয়ুষ্কালের প্রাচীনতা প্রমাণ করে।

সেন রাজত্বকালে বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঠিক চিত্র আমরা পাই। এ সময় অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে মার্গ নৃত্য পটিয়সী পদ্মাবতীর পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে তুর্কিদের রাজত্বকালে এ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসে। এ সময় ইলিয়াস শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপকভাবে শিল্পচর্চা শুরু হয়। ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালে চর্যাপদের সৃষ্টি হয়। এতেও নৃত্যের উল্লেখ রয়েছে। তখন কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণে সঙ্গীত ও নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্য রচিত হয় মুসলমানদের শাসনামলে। এই কাহিনী ও নৃত্যগীতের দ্বারা অভিনীত হতো বলে অত্যন্ত সমাদৃত হয়। এখানে উল্লেখ যে, ময়মনসিংহ গীতিকাতেও এ ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাব ঘটে হোসেন শাহের শাসনামলে। ফলে এ সময় বাংল’ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব অবিস্মরণীয় পরিবর্তন ঘটে। ব্রত কথা, উপকথা, পাঁচালী কথকতা ইত্যাদি এই সময়কালে রচিত হয়। এবং এর তালে তালে নৃত্যচর্চাও প্রাধান্য লাভ করে।

শ্রী চৈতন্য দেবের সময়ে কীর্তনের সঙ্গে নৃত্যের প্রচলন হয়। বাংলার একান্ত নিজস্ব নাট্যগীত হচ্ছে শ্রী কৃষ্ণ। কীর্তন।বাংলা সংস্কৃতির পরবর্তী অর্ধাংশে আমরা টপ কীর্তনের কথা জানতে পারি। কীর্তনের মাধ্যমে অঙ্গাভিনয় করে ভাব প্রকাশ করা হতো। এরপর অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাউলরা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে প্রান্তরে প্রান্তরে গান গেয়ে ও নেচে নেচে দেহ তত্ত্বের প্রচার করত। এসব কিছুই প্রমাণ করে লোক সংস্কৃতিতে বাংলাদেশের অর্জন ও সমৃদ্ধি বহুকালের।

এরপর ক্রমান্বয়ে কীর্তন থেকে পাঁচালী গীত। পাঁচালী গীত থেকে যাত্রাগানের সূত্রপাত ঘটে। এই যাত্রাগানের সঙ্গে ঝুমুর, খেমটা ইত্যাদি নৃত্যের আঙ্গিকে নৃত্যাভিনয় করা হতো। ইংরেজ শাসনামলে জমিদারদের জলসা ঘরে বাঈজিদের নৃত্য সমাদর লাভ করায় শিক্ষিত সমাজ থেকে নৃত্যের কদর হ্রাস এই উপমহাদেশে নৃত্যের একটি নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের জনজীবনে নৃত্যের প্রচলন আছে। উপজাতিদের মধ্যে নৃত্যের ব্যবহার অধিক।

এদের প্রত্যেকের নিজস্ব নৃত্যধারা রয়েছে। এরা দলবদ্ধভাবে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। বাংলাদেশের বহু উৎসব, অনুষ্ঠান, পালাপার্বণ, পূজা অৰ্চনা, নবান্ন, বিবাহ ইত্যাদিতে নৃত্য একান্ত অপরিহার্য। এই অনুষ্ঠানগুলোতে নৃত্য একটি আবশ্যিক আনন্দ উপকরণ। এ অঞ্চলে কাঠি নৃত্য, ব্রতচারী নৃত্য, আলকাক, গম্ভীরা, বাউল ইত্যাদি নৃত্য বেশ প্রচলিত ছিল।

কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও আছে। অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনে সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতির সমানর থাকলেও নৃত্যের তেমন কোনো সম্মানজনক অবস্থান ছিল না। নৃত্য মন্দির ও রাজ দরবারের আন্তিনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মন্দিরে দেবদেবী ও রাজ দরবারে নর্তকীরাই এর চর্চা করতেন। জনজীবনের তখনো নৃত্যের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। শিক্ষাভিমানী উচ্চশ্রেণীর সমাজ নৃত্যকে যোগ্য সম্মান দিতে কার্পণ্য করেন।

আর সেই কারণেই নৃত্যকলা আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। नথ ঠকুর সর্বপ্রথম নৃত্যশিল্পকে সংস্কৃতির অন্যতম বাহন হিসেবে উপলব্ধি করেন এবং এর যোগ্য আসন দেন। তিনি নৃত্যের নবযুগ সূচনা করেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম নৃত্যশিল্পের প্রতি মানুষের বিরূপ মনোভাব দূরীভূত করে নৃত্যকলাকে অভিজাত সমাজে আকর্ষণীয় ও আদরণীয় করে তোলেন। তাঁর পথ ধরে এক্ষেত্রে প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নৃত্যাচার্য উদয়শঙ্কর ও বুলবুল চৌধুরী। তারা দুজনই আমাদের বাংলাদেশের সন্তান।

উদয়শঙ্কর যশোর জেলার আর বুলবুল চৌধুরী চট্টগ্রামের। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির পরে পাশ্চাত্য শিল্প-সংস্কৃতির জগতে উদয়শঙ্কর বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন। তিনি শুধু নৃত্য নয়, ভারতীয় ঐতিহ্য শিল্পচর্চা এমনকি চলচ্চিত্র মাধ্যমেও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন জোরালোভাবে। তার নির্মিত চলচ্চিত্র কল্পনা, যার উচ্ছ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। এরপর আমরা বরিশালের মাদাম মেনকা নামে এক নারী নৃত্যশিল্পীর নাম জানতে পারি।

যতদূর জানা গেছে, যশোর জেলার বাটাজোর থামের একটি ছোট্ট মেয়ের নাচের প্রতি অনন্য আগ্রহ ছিল। অবশ্য যাত্রা ছাড়া আলাদাভাবে নাচ দেখার সুযোগ তার কখনো হয়নি। অবাক চোখে যাত্রা দেখত আর বাড়ি ফিরে বাঁশের কচি কচি পাতা দিয়ে কানের দুল, ঝুমকা পাতা দিয়ে গলার হার, মুকুট বানিয়ে রাজা-রানী সেজে আপন মনে নেচে যেত অবিরাম। তিনি অমলা নদী পারে অনলাশঙ্কর। আলমোড়া ইন্ডিয়া কালচারাল সেন্টারে নৃত্য শিষেছিলেন।

এপার বাংলার চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধেই ঢাকার একটি অভিজাত মুসলিম পরিবারের দুই বোন-মালেকা পারভীন বানু ও পুন্ন বিলকিস বানু নৃত্যচর্চা শুরু করেন। এদের নৃত্য শিক্ষক ছিলেন উদয়শঙ্কর। এর নৃত্য প্রতিষ্ঠান আলমোড়া কালচারাল সেন্টারের নৃত্য শিক্ষক শ্রী সূরোনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বেনতো নামে সমাধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি বছর তিনেক ঢাকায় শিক্ষকতা করেন।

দেশ-বিভাগের পর শিক্ষিত ও সাংস্কৃতিবান হিন্দুদের দেশ ত্যাগের করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রায় শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। পাকিস্তান আমলে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নৃত্যচর্চায় বা অবজ্ঞা ছিল, সেই সঙ্গে ছিল রক্ষণশীলতা। তাই প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের নৃত্যচর্চা অত্যন্ত গর্হিত বলে বিবেচিত হতো। শুধুমাত্র শিশুদের মধ্যে একটু আধটু নৃত্যে প্রচলন ছিল, তাও নিছক ঘরোয়া পরিবেশে আনন্দ উপভোগের জন্য।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে রাজনীতি সচেতন জীবনধর্মী সংস্কৃতির যে সূচনা হয়েছিল দেশ বিভাগের পর তার একটি ক্ষীণ ধারা এ অঞ্চলে প্রবাহিত হচ্ছিল। যার ফলে কিছুসংখ্যক প্রগতিশীল নৃত্যামোদী সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব আবার তীব্র প্রতিকূল পরিবেশ উপেক্ষা করে এ দেশে নৃত্যচর্চার সূচনা করতে উদ্যোমী হলেন। এদের মধ্যে গওহর জামিলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি শিল্পকলা ভবন নামে একটি নৃত্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এবং এ স্কুলের মাধ্যমে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক নৃত্যচর্চা শুরু হয়। সময়ের বিবর্তনে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ফলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদেরও নাচের প্রতি আগ্রহ দেখা দেয়। তারা নৃত্যচর্চা শুরু করেন সেই সময়ের প্রবল রক্ষণশীলতাকে অগ্রাহ্য করে তারা নৃত্যকে এগিয়ে নিয়ে যান।

এসময় কয়েকটি নৃত্যনাট্যও মঞ্চস্থ হয়। এগুলোর মধ্যে শকুন্তলা, মেঘদূত, সোনার নূপুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। লায়লা সামাদ, রোকেয়া কবীর, রওশন জামিল, সুলতানা জামাল, হুসনা বানু, জান্নাত গনি, বদরুন্নেসা, সেলিনা বাহার, ফেরদৌসী রহমান, জহরত আরা, মুমিনুন্নেসা, কুলসুম হুদা, জয়শ্রী সেন, নাইমা আহমেদ, লিলি খান, রোজী মজিদ, মমতাজ, আবেদা, খালেদা, মেহের আহমদ, জিনাত আহমেদ, দোলন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যে কয়েকটি নৃত্যনাট্যের উল্লেখ করা হলো, এগুলোতে মেয়েরাই ছেলেদের ভূমিকায় রূপদান করত। কারণ, তখনো ছেলেমেয়ের এক মঞ্চে, একসঙ্গে অংশগ্রহণ করার মতো সাহস তারা পেত না। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে মাস্তান ভাই ডা. সাজেদুর রহমান, যিনি কুয়াশা ছদ্মনামে রহস্য উপন্যাস লিখতেন। প্রথম সম্ভবত ছেলেমেয়ের একসঙ্গে নাচের সূচনা করেন। এই নিবেদিতপ্রাণ নৃত্যশিক্ষক নিজে কোনো শিক্ষকের কাছে নৃত্য শিক্ষালাভ করেননি।

তিনি অনেক প্রথিতযশা নৃত্যশিল্পী তৈরি করেছেন। নৃত্য শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার ও তার সহপাঠী ডাক্তারের অবদান অনস্বীকার্য। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের জোয়ারে নৃত্য শিল্পের চর্চা আরও বেগবান হলো। সৃষ্টি হলো বহু আন্দোলনমুখী নৃত্য, দেশাত্মকবোধক নৃত্য, বিপ্লবাত্মক নৃত্যনাট্য, ছায়ানৃত্য ইত্যাদি। এ সময়ের কৃতীশিল্পী নিজামুল হক, শহীদ আলতাফ মাহমুদ, জুলফিকার, শেখ লুৎফর রহমান, আবদুল লতিফ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যারা নৃত্যশিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে সহায়তা করেন। ‘৫৪-এর নির্বাচনের সময় এই কর্মকাণ্ড আরও ব্যাপ্তি লাভ করে হৃদয়কে আলোড়িত করে তোলে, জনগণকে সচেতন করে তোলে। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত সম্মেলন এই সময়েই ঢাকার গুলিস্তান হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আরও সুদৃঢ় করল। মুসলিম লীগের পতনের পরে ‘৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের একটি উদারনৈতিক সরকার গঠিত হয়।

এই সময় বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, চারুকল ইনস্টিটিউট, চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা, বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যার ফলে নৃত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। বুলবুল চৌধুরীর এক কৃতী ছাত্র অজিত সান্যাল বুলবুল একাডেমীর প্রথম শিক্ষক হয়ে আসেন ভারত থেকে। তার নেতৃত্বে নৃত্যকলা এগিয়ে গেল আরেক ধাপ । এরপর এলেন ভক্তিময় দাশগুপ্ত, যার তত্ত্বাবধানে সৃষ্টি হলো অনেক রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের নৃত্যরূপ।

১৯৫৮ সালের শেষ দিকে শিক্ষকতার ভার নেন জি এ মান্নান, সমর ভট্টাচার্য, বার রাম সিং প্রমুখ। যাদের অবদান নৃত্যশিল্পের ক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয়। এদের সঙ্গে আরও কিছু নামও উল্লেখযোগ্য, যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে নৃত্যচর্চা বিশেষ করে রবীন্দ্র নৃত্যচর্চা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারেনি এরা হলেন মুহম্মদ নুরুল হুদা, মুহাম্মদ মোদাব্বের, বেগম আনোয়ারা বাহার, আতিকুল ইসলাম, জাহেদুর রহিম, সাদউদ্দিন চৌধুরী, আবদুর রহিম, সেলিনা বাহার জামান প্রমুখ নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মী।

ফলে আমাদের সংস্কৃতি চর্চা আরও গতিসম্পন্ন হয় ও সমৃদ্ধি লাভ করে। নৃত্যের এই নবতর গতিধারা ‘৫৮ সালে সামরিক আইনের কারণে কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায়। যদিও ধারাটি সচল রাখার চেষ্টা চালিয়েছিল বুলবুল ললিতকলা একাডেমী। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান আমলের তীব্র রবীন্দ্রবিরোধিতা সত্ত্বেও অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়।

এই উপলক্ষে বাফার উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের তিনটি নৃত্যনাট্য শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকার সফল মঞ্চায়ন হয়। ষাটের দশকের দিকে গোড়াপত্তন হলো ছায়ানটের। আমাদের সংস্কৃতিতে সংযোজিত হলো এক নবতর যাত্রা। এর উদ্যোগীদের মধ্যে অন্যতম হলেন ড. সনজীদা খাতুন ও ওয়াহিদুল হক। আরও যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের অবদান নৃত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেগুলো হলো গওহর জামিলের জাগো আর্টস সেন্টার।

জি এ মান্নানের নিক্কণ ললিতকলা কেন্দ্র ও সরকারি মিউজিক কলেজ। এই কলেজে নৃত্যকলা বিভাগে শিক্ষকতা করেন জীনাৎ জাহান ও মঞ্জুর চৌধুরী। সমসাময়িককালে একজন বিশিষ্ট কথক নৃত্যের ওস্তাদ আমরা পাই ওস্তাদ মঞ্জুর হোসেনকে। তার শিষ্যদের মধ্যে সৈয়দ আবুল কালাম ও হাফিজুর রহমানে নাম উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে আঞ্চলিক নৃত্য ছাড়া অন্য নাচও প্রচলিত। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের সেই সব নৃত্য জীবনঘনিষ্ঠ ছিল না।

নৃত্যের মাঝে সমাজজীবন ও মানবজীবনের প্রতিফলন খুব বেশি ঘটত না। জীবনের রোমান্টিকতা ও আনন্দের প্রতিফলনই ছিল বেশি। জীবনের বাস্তব ছবিটি এই নৃত্যে পাওয়া যেত না। মুক্তিযুদ্ধের পর সংস্কার মুক্তি ঘটায় নৃত্যে অনেক ব্যাপকতা লাভ করল। শিল্পী ও পরিচালকরা অধিকমাত্রায় সচেতন হয়েছেন। তারা জীবনের কথা, সমাজের কথা চিন্তা-ভাবনা করছেন, নৃত্যের মাধ্যমে জনগণের কণ্ঠকে সোচ্চার করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

জীবনের কথা বলছেন, আমাদের চাওয়া-পাওয়া, দাবি-দাওয়া, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার কথা বলছেন। অনেক কবিতা, কাহিনী, গল্প, উপাখ্যান ও বাস্তব ঘটনার সহায়তায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে এখন নৃত্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা চলছে। নৃত্য হয়ে উঠছে বক্তব্যপ্রধান; জীবনভিত্তিক। সাম্প্রতিককালের প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানের উদ্বোধনীতে নাচ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ফুল ছিটিয়ে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানোর ক্ষেত্রে নাচকে অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, জাগো আর্ট সেন্টার, ছায়ানট, বেণুকা ললিতকলা কেন্দ্র, নটরাজ, দিব্য, সুঙ্গমা, সঙ্গীত ভবন, ঝঙ্কার ও শিল্পকলা একাডেমীর অবদানের কথা অনস্বীকার্য। পীযূষ কিরণ পাল, আলতামাস আহমেদ, সাহেদা আলতামাস, আবুল কাসেম, আমানুল হক, রাহিজা খানম, জিনাত বরকতুল্লাহ, আলপনা মুমতাজ, গোলাম মোস্তফা খান, মীনু হক, দীপা

খন্দকার, শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবলী মহম্মদ, শামীম আরা নীপা, আনিসুল ইসলাম হিরু, কবিরুল ইসলাম রতন, তামান্না রহমান, হাসান ইমামসহ আরও অনেকেই অনেক নিরীক্ষাধর্মী কাজ করছেন। এদের মধ্যে অনেকেই নিজস্ব নৃত্যশৈলীকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সংগঠনের দিক থেকে নটরাজ প্রথম শহীদ মিনারে নৃত্য পরিবেশন করার সাহসিকতা দেখান। এর আগে শহীদ মিনারে বা শহীদ দিবসে নৃত্য পরিবেশন নিষিদ্ধ ছিল।

কারণ, শহীদ দিবস শোক দিবস; তাই রক্ষণশীলদের মতে, শোক দিবসে নৃত্য কেন? নৃত্য তো আনন্দের বিষয়, কিন্তু নৃত্যশিল্পীদের মনের আবেগ প্রাণের কথা, তাদের বক্তব্য প্রকাশ করবে কিসের মাধ্যমে? গল্প, কবিতা নাকি গানে? তাদের প্রাণও তো চায় ভাষাসৈনিক, মুক্তিযুদ্ধের মহান বীরসৈনিকদের শ্রদ্ধা জানাতে। তাদের মনের কথা বলতে। আজ ১০-১২ বছর ধরে শোক দিবসেও নৃত্য তার নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। এ ব্যাপারটি আমাদের টেলিভিশনেও প্রচলিত ছিল।

কিন্তু এখন সে ধারাও উন্মুক্ত হয়েছে। জি এ মান্নান নির্দেশিত বুলবুল একাডেমীর অসংখ্য নৃত্যনাট্যের মধ্যে নকশি কাঁথার মাঠ, ক্ষুধিত পাষাণ, সিন্ধু; ড. এনামুল হক রচিত রাজপথ জনপদ, উত্তরণের দেশে; গওহর জামিলের আনার কলি, সামান্য ক্ষতি; শাহেদা আলতামাসের বীরাঙ্গনা সখিনা; পীযূষ কিরণ পালের অমর খৈয়াম ইত্যাদি নৃত্য জগতে একেকটি মাইলফলক। আমাদের নৃত্যধারায় আরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে সাংস্কৃতিক চুক্তির বিনিময়ে বিদেশি নৃত্য দলের আগমনে।

নৃত্য ক্ষেত্রে আরও একজনের কথা অবশ্যই মনে করা প্রয়োজন। যিনি হলেন মুস্তাফা মনোয়ার। তার পরিকল্পনা, পোশাক, আলোক নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা নৃত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তার পদ্ধতিতে অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে বর্তমানে কাজ করছেন। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর শিল্পকলা একাডেমী গঠিত হলো, অনেক সুযোগ-সুবিধা বাড়ল শিল্পীদের। প্রায় সারা দেশে শাখা গঠন হলো। নৃত্যচর্চার ক্ষেত্রে একটা জোয়ার এল।

বৃত্তি নিয়ে অনেক শিল্পী ভারতে গেলেন উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য। তারা ফিরে এসে আমাদের নৃত্যপদ্ধতিতে নবতর মাত্রা সংযোজন করলেন। এদের মধ্যে অনুপ কুমার দাস, বেলায়েত হোসেন খান, সোমা মুমতাজ, শর্মিলা বন্ধ্যোপাধ্যায়, সাজু আহমেদ, মুনমুন আহমেদ, শুক্লা সরকার, আনিসুল ইসলাম হিরু, শিবলী মহম্মদ, তাবাস্সুম আহমেদ, বেবি রোজারিও, বিপ্লব কর, লিখন রায়, কচি রহমান উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রে শিশু একাডেমীর ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুরা এখানে শিল্পকলার অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নৃত্যকলার প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। এই সুযোগ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুরাও যেন পায়। এ জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিয়মিতভাবে প্রচারিত ছোটদের নাচ শেখার আসর রুমঝুম শিশুদের নিকট ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে। অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের নাচ শেখার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। ফলে অনেক খুদে শিল্পীর জন্ম হলো।

এই আসরটি সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল আর প্রয়োজনীয় ছিল মফস্বল ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের জন্য, যেখানে নাচ শেখার কোনো রকম উপায় নেই। এই অনুষ্ঠানের ফলে নৃত্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে নাচের বেশ উন্নতি সাধন হয়েছে। অন্তত এটুকু বলা যায়, নৃত্যশিল্পীরা যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন।

তাদের কর্তব্য সম্পর্কে নাটক, গান, সাহিত্য ইত্যাদির পাশাপাশি নৃত্যশিল্পীরাও নচের উন্নতি সাধনে বদ্ধ পরিকর। এ ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ও জাতীয় শিশুকিশোর প্রতিযোগিতার অবদান এবং টেলিভিশনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান নতুন কুঁড়ি নৃত্যের ক্ষেত্রে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার তুলে ধরা বিশেষ প্রয়োজন সেটি হলো, নৃত্য প্রশিক্ষণের একটি পাঠ্যসূচি নির্ধারণ এবং যোগ্য প্রশিক্ষকের দ্বারা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে কিছু কিছু নৃত্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সেখানে যোগ্য প্রশিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীরা সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা, যা নাটক বা সব বিষয়েরই মূল ভিত্তি। তা যদি শুদ্ধ বা শক্ত না হয়, পরবর্তী সময়ে তা সংশোধন করা অত্যন্ত দুরূহ। এর প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালের নৃত্য নিয়ে গবেষণা চলছে। নৃত্য বিষয়ক লেখালেখি হচ্ছে বিভিন্ন দৈনিকে ও ম্যাগাজিনে। কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়েছে, যা সত্যিই আশাব্যাঞ্জক।

নাটকের মতো প্রদর্শনীর বিনিময়ে নৃত্যানুষ্ঠানের প্রথম উদ্যোগ নেন বৈতালিক ও কথাকলি সংগীত বিদ্যালয়। ১৯৭৭ সাল থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় বছর ধরে নিয়মিত দর্শনীর বিনিময়ে নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হতো। এরপর এল ধ্রুপদ কলা কেন্দ্র। ধ্রুপদও কয়েকটি অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করে। বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থা, বাফা, সাধনা, বেণুকাও মাঝেমধ্যে দর্শনীর বিনিময়ে নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ করছে। বর্তমানে শুধু নটরাজ ও দিব্যই এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

এ ব্যাপারে আগ্রহী দর্শকের সাড়া পাওয়া গেছে প্রচুর। জনজীবনের নৃত্যকে সম্পৃক্ত করে সবার মধ্যে সেই নৃত্যধারার রসকে প্রবাহিত করতে হবে, বইয়ে দিতে হবে সর্বত্র। উপজাতীদের মধ্যে দলবদ্ধভাবে আনুষ্ঠানিক নৃত্যের প্রচলন আছে, সমবেত সঙ্গীতের রেওয়াজ আছে। গ্রামাঞ্চলে যেমন পালা-পার্বণ, বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানে নৃত্য সংঘবদ্ধভাবে যোগ দেয়।

বিদেশেও যার প্রচলন আছে, তেমনি আমাদের নগরবাসীর মধ্যেও যদি কোনো নির্দিষ্ট নৃত্যের প্রচলন করা যেত, সেটা খুবই সহজসাধ্য হবে, সবাই জানবে, সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবে, তাহলে নৃত্য শুধু নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও ব্যাপকতা লাভ করতে পারবে। সাম্প্রতিককালে বসন্ত উৎসব, পৌষমেলা, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানে এ ধরনের একটি প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যাতে দর্শকবৃন্দ নৃত্যে অংশগ্রহণ করতে পারে।

শিল্পের দ্বারা আপন আত্মাকে সংস্কৃত ও জনজীবনকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তোলাই শিল্পীর মূল লক্ষ্য। আর এজন্য নিবেদিত নৃত্য গবেষক, নির্দেশক, শিল্পী সবাই সমষ্টিগতভাবে এর উন্নয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আকাশ সংস্কৃতি আগ্রাসন থেকে বাঙালির নাচ, বাংলাদেশের নাচকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। বাঙালির হাজার বছরের নৃত্যশিল্প তার নিজস্ব আঙ্গিকে, নিজস্ব রীতিনীতিতে একান্ত নিজস্ব পরিচয়ে অনাদিকাল বিরাজ করবে এই প্রত্যাশা রইল।