আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়ঃ মণিপুরী নৃত্যশৈলী

মণিপুরী নৃত্যশৈলী

আসাম ও ব্রহ্মদেশের সীমান্তে পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট একটি রাজ্য মণিপুরে । এই রাজ্যের উদ্ভব এবং নামকরণ সম্বন্ধে যে কাহিনীটি প্রচলিত আছে তা যেমন এর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে, তেমনি বোঝা যায় মণিপুরীরা নাভাকে কত গভীর ভাবে ভালোবাসেন এবং কেন নাভাকে তাঁরা অত পবিত্র মনে করেন ।

একদা শিব ও পার্বতী রাসলীলা করার জন্য কুমার পর্বতের একাংশ নির্বাচন করেন। কিন্তু স্থানটি তখন জলমগ্ন থাকায় শিব শ্রীকৃষ্ণকে অননুরোধ জানান সেটিকে শুষ্ক করে নাত্যের উপযোগী করে দেবার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ শিবের অননুরোধ রক্ষা করেন এবং নাগদেবতা অনন্তনাগ স্থানটিকে আলোকিত করে দেন তাঁর মাথার মণির উজ্জ্বল দীপ্তিতে। অতঃপর সাতদিন ধরে সেখানে হর-পাব‘তাঁর রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীতে সহযোগিতা করেন গন্ধব ও দেবতাগণ । …

অনন্তনাগের মণির প্রভাবে কুমার পর্বতের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানটি আলোকিত হয়েছিল বলে এর নাম দেওয়া হয়েচে মণিপুরে এবং অনগুনাগই হন এখানকার প্রথম রাজা। মণিপুরীদের সপ‘মূর্তি— লাঞ্ছিত জাতীয় পতাকা তাঁদের প্রথম রাজা অনগ্ননাথের স্মারক- চিহ্ন স্বপে আজও বিদ্যমান । অনন্তনাগের পর রাজা হন গন্ধর্বরাজ চিত্রভানু এই জন্যই মণিপরীরা নিজেদের গর্ব’ জাতি বলে পরিচর দেন। মহাভারতেও আমরা পাই যে অর্জনের সঙ্গে মণিপুরের অন্যতম গবরাজ চিত্রবাহনের কন্যা চিরাঙ্গনার বিবাহ হয় এবং জন্ম হয় বভ্রু বাহনের ।…

ঐতিহাসিক সূত্রে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে, মণিপরের কোন প্রামাণ্য তথ্য উপলব্ধ না হলেও, ১৫৪ খৃষ্টাব্দের একটি প্রাচীন তাম্রলিপিতে নাকি মণিপুরের জনৈক রাজা কোয়াই প্রপঞ্চ-এর নাম পাওয়া যায়। তিনিও সঙ্গীতের বিশেষ করে নাত্যের বিশেষ পাঠপোষক ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে এখানে বৈষ্ণব ধর্মে’র প্রথম সংত্রপাত করেন তদানীন্তন রাজা পামহৈবা ( ১৭১৪ খৃ.)। এরূপে জানা যায় যে, রাজা তাঁর ধর্ম গ্রহের নির্দেশে পূর্বেকার ধর্ম সংক্রান্ত ৪ ঐতিহাসিক সমস্ত তথ্যাদি বিনষ্ট করে ফেলেন। অথচ অন্যান্য দেব-দেবীর ( শিব-পার্বতী) প্রতিও কোন অসম্মান তিনি করেন নি। তখন থেকেই মণিপরীদের প্রতিটি ধার্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব কমণ বিস্তারিত হতে থাকে ।

মণিপুরীরা প্রথমে ছিলেন শৈব ধর্মাবলম্বী এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে তাঁরা ব্রহ্মদেশকেই অননুসরণ করতেন। কিন্তু “ব্রহ্মদেশ কিংবা বাংলার সংস্কৃতি ইহার সংস্কৃতি গ্ল স করিতে পারে নাই; বরং উভয়ের নিকট হইতে দুই হাত পাতিয়া ইহারা বাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সে নিজের মত করিয়াই ব্যবহার করিয়াছে (ড. আশাতোষ ভট্টাচার্য )

মণিপুরী-সংস্কৃতি পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হয় রাজা পামহৈবার পৌর চিত্তান্ত খাবার সময়ে (১৭৬৪-১৭৮১ খৃ.) যিনি রাজা ভাগ্যচন্দ্র নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। বীরত্বে, শৌর্যে, রাজ্যপরিচালন ক্ষেত্রে তিনি যেমন যোগ্যতার পরিচন্ন নিয়েছেন, তেমনি শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি নিজে নতাকুণলী ছিলেন এবং মহারাস, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস ভঙ্গী পারে প্রভৃতির প্রবর্তনও তিনি করেন। এই রাসনৃত্যে প্রবর্তনেরও একটি কাহিনী মণিপুরীদের কাছে শোনা যায়।

সংক্ষেপে সেটি এই যে, একনা শ্রীকৃত রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে স্বপ্নাদেশ দেন যে, তার কন্যা লাইব্ৰেৰী (বা বিশ্ববতী) যেন রাধিকা রূপে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি- মনকে ব, কার রাসনত্যের মাধ্যমে তাঁর পংজা ও প্রচার করে, তা হলেই তিনি পরিতৃপ্ত হবেন । এর পর প্রতি রাত্রে ভাগ্যচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের রাসন ত্য দর্শন ( স্বপ্নে ? ) করেন এবং দিনের বেলায় কন্যাকে সেই নৃত্যে শিক্ষা দেন। এইভাবেই নাকি রাসন, ভ্যের উদ্ভব হয় ও প্রচার লাভ করে। এমন কি, রাসনত্যে যে পোষাক ব্যবহৃত হয়, তা-ও নাকি ভাগ্যচন্দ্রের স্বপ্নাবেশে দেখা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অনসরণে প্রবর্তিত। অবশ্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পূর্বেও এখানে রাসনৃত্যে ছিল কিন্তু তা ছিল ভিন্নরূপ। সঙ্গীত ও নৃত্য সবন্ধেও ভাগ্যচন্দ্র রচিত কতগুলি পান্তকের সন্ধান পাওয়া যায় ।

মণিপুরীদের আরেকটি বিখ্যাত নৃত্য ‘লাইহারোবা’র (বা লাইহারাওবা) -নামও আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। এটি এদের প্রাচীন এবং বিশেষ জনপ্রিয় নত মণিপুরী নৃত্যশিল্পীরা বলেন, দ্বাদশ শতকে রাজা লয়া (১১২৭-১১৫৪ খৃ.) প্রাচীন একটি লোকগাথা অবলম্বনে এই নাত্যনাট্যটি রচনা করেচেন। সেই প্রেমোপাখ্যানটির নায়ক-নায়িকার নাম ছিল যথাক্রমে খাবা ও থৈবী। খাম্বা ছিল একটি দরিদ্র দঃসাহসী যুবক এবং থৈবী রাজকন্যা। দুজনে প্রেমাসক্ত হন এবং অনেক লোমহর্ষক ঘটনা উত্তীর্ণ হবার পর উভয়ের বিবাহ হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে থৈবীর হাতেই বাবার মৃত্যু ঘটে । এই খাবা-থৈবীকে মণিপুরীরা যথাক্রমে শিব ও পার্বতীর অংশ রূপে কল্পনা করেন। লাইহারোবা কথাটির অর্থ হল দেবতাদের উৎসব । লাই মানে দেবতা, হারোবা মানে আনন্দতে ।

মণিপুরীদের প্রত্যেকটি ব্যাপারেই দেবদেবী ছাড়া আর কিছু নেই । এর দ্বারা বোঝা যায়, তাঁরা মনে-প্রাণে কতখানি ভগবদা প্রেমিক। ভাই তাঁদের নাচের মধ্যে দেখা যায় আধ্যাত্মিক চেতনা বোধ— স্বাভাবিক পেলবতা ও পবিত্রতা। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে ভক্তির মাধ্যমেই আত্মা এবং পরমাত্মার সংযোগ সাধন করা সম্ভব, আর তার প্রধান সহায়ক হল নতো। এই অকৃত্রিম কৃষ্ণভত্তিই তাঁদের নৃত্যের প্রধান উপজীব্য। তাঁদের বিশ্বাস, করতালি ও মঞ্জরী সহযোগে নত্য করলে হাজার বছরের পুঞ্জীভূত পাপ নাকি ধয়ে যায় ।

উপরোক্ত বিষয়বস্তু ছাড়া রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান নিয়েও নীলপরী নত্য রচিত হয় । কিন্তু কথকলিতে যেমন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীই প্রধান, মণিপরীতে তেমনটি নয় ।

সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্য—তিনটিরই সমন্বয় এতে আছে। মণিপুরী নৃত্য। শ্রীকৃষ্ণের লীলা কীর্তিত হয় কীর্তন গানের মাধ্যমে। কীতনগুলি জয়দেব চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের পদ থেকে গাওয়া হয় ।

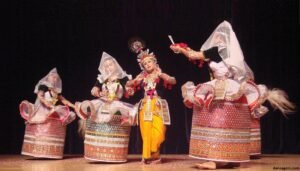

এটি প্রধানত মেয়েদের নাচ। বোধহয় সেইজন্যই এতে কমনীয়তা ও লাবণ্য এত বেশি এবং সাজ পোষাকের পরিপাট্যও অন্যদের হার মানায়। এই বেশিষ্ট্যপূর্ণ’ বেশ-ভূষার মধ্যে তাঁদের সৌন্দর্য প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। নর-নারী উভয়েই রঙ-বেরঙের পোষাক পরেন, তা ছাড়া মেয়েদের বড় ঘেরগুলা কারকার্য খচিত ঘাগরাটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

বৃক্ষের নিম্নভাগ যেমন স্থির ও অচঞ্চল থাকে এবং উপরিভাগে শাখা-প্রশাখা ও পত্রাদি যেমন বার, হিল্লোলে মদ্দে, আন্দোলিত হয়, মণিপুরী নর্তকীর পরিচ্ছদের নিম্নভাগের বড় ঘেরগুলা ঘাগরাটি তেমনি গাম্ভীর্য’ সূচিত করে এবং নাতারভ পদ্যগেলের চাঞ্চল্য ঘাগরায় ঢাকা পড়ায় নিম্নাঙ্গ স্থির ও অচঞ্চল মনে হয়। আর উপরি ভাগের দেহবল্লরী বিভিন্ন ভাব-অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনায় তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। ছেলেরা সাধারণতঃ কৃষ্ণ এবং গোপাল তথা মেয়েরা রাধ এবং গোপিকার অংশ গ্রহণ ক’রে দঃেখ, প্রেম, বিরহ, মিলন প্রভৃতি নানা ভাবের নাত্যাভিনয় করেন।

মণিপুরী নৃত্যে সাধারণত একক ভাবে প্রদর্শিত হয় না। এর বিষয়- বস্তুর রচনা সমূহে নাত্যেরই অন্য কলে । এতে নাট্য, নত্তে ও ননৃত্যের সমন্বয় থাকলেও নত্যাংশই বেশি । এতে তাণ্ডব ও লাস্যের প্রকার বিদ্যমান। তবে কথকলি, ভারতনাট্যম বা কথক নৃত্যশৈলীর মত অত লম্ফ ঝ মণিপুরী নৃত্যে নেই । কোমলতা পবিত্রতা ও লাবণ্যের মূর্ত প্রতীক মণিপুরী নৃত্যে। বিখ্যাত নৃত্যে- পটিয়সী শ্রীমতী কণকলতার (ঘোষাল ) কাছে শুনেচি, ১৯৩৫ সালে ভরতপারের মণিপুরী উপনিবেশ পরিদর্শন কালে তাঁর দাদা প্রয়াত উদয়শংকর নাকি মণিপুরীদের নৃত্যে দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিলেন : আমি কি আজ ইন্দ্রপরীতে এসে পড়েছি।

নামের দিক দিয়েও মণিপুরী নৃত্যের পথেক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । ভরতনাট্যম, কখৰুলি, কথক প্রভৃতি কোন নত্যশৈলীই সেই নৃত্যের জনস্থানের নামানুসারে চিহ্নিত হয়নি। এদিক থেকেও মণিপুরীরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন ।

মণিপুরী নৃত্যেকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

১। লোকনৃত্য ( Folk Dance ) এবং

২। শাস্ত্রীয় নৃত্য ( Classical Dance ) ।

সাধারণত সামাজিক উৎসবাদিতে লোকনৃত্য এবং পূজা-পার্বণাদি ধার্মিক অনষ্ঠানে শাস্ত্রীয় নৃত্য প্রদর্শিত হয় ।

ভরতনাট্যম, কথকলি, কথক প্রভৃতি নত্যশৈলী যেমন ভরতের শাস্ত্রীয় নৃত্যকে নানা দিক দিয়ে বৈচিত্র্যময় করেছে, মণিপুরী নৃত্যের সংযোজনও তেমনি তাকে করে তুলেছে আরো মহনীয় — আরো সমৃদ্ধ ।