মানবজীবনের সঙ্গে নৃত্যের সম্পর্ক আদিকাল থেকে অচ্ছেদ্য। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের প্রতিটি ক্রিয়া, প্রতিটি অনুভব, প্রতিটি উল্লাস বা বেদনার প্রকাশ—সবকিছুরই এক ছন্দ আছে, এক স্পন্দন আছে। সেই স্পন্দনেরই রূপ হলো নৃত্য। নৃত্য কেবল একটি শিল্প নয়; এটি মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রথম ভাষা, যাকে মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই দেখা যায় আনন্দ, উপাসনা, বেদনা, যুদ্ধ কিংবা প্রজননের প্রতীকী প্রকাশ হিসেবে।

Table of Contents

নৃত্যের ইতিবৃত্ত

আদিম যুগে নৃত্যের উদ্ভব

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ ছিল প্রকৃতিনির্ভর, ধর্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং রহস্যময় শক্তির প্রতি গভীর ভক্তিতে আবিষ্ট। তারা বিশ্বাস করত, বজ্রপাত, বৃষ্টি, শিকার বা মৃত্যুর মতো ঘটনা সবই দেবতার ইচ্ছায় ঘটে। তাই দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য তারা অঙ্গভঙ্গি, তালধ্বনি ও শরীরের নড়াচড়ার মাধ্যমে উপাসনা করত—যা পরবর্তীকালে নৃত্যের আদিরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মানুষ যখন শব্দ আবিষ্কার করল না, তখন সে চোখ, মুখ, হাত-পা ও শরীরের ভাষায় কথা বলত। আনন্দে লাফিয়ে ওঠা, দুঃখে মাথা নোয়ানো, ভয় পেলে পিছু হটা—এসবই ছিল একেকটি মৌলিক নৃত্যাভিব্যক্তি।

দার্শনিক আর. এন. এডম্যান একথাই ইঙ্গিত করেছেন—

“জীবন যেখানে নিজের রূপ প্রকাশ করতে পারে, সেখানেই তা শিল্প হয়ে ওঠে।”

অর্থাৎ, নৃত্য মানবজীবনের প্রাকৃতিক প্রকাশ, যা ভাষার আগেও বিদ্যমান ছিল।

নৃত্য, সংগীত ও সভ্যতার বিকাশ

যখন মানুষ আগুন জ্বালাতে, পাথর ঘষে অস্ত্র তৈরি করতে শিখল, তখনই তার মধ্যে জন্ম নিল ছন্দবোধ ও সুরবোধ। শিকারের আনন্দে বা ফসল কাটার উৎসবে, তারা হাততালি, পায়ের আওয়াজ, গলার ধ্বনি ও দেহের ছন্দ মিলিয়ে নৃত্য করত। এই অর্থহীন দেহভঙ্গি ও চিৎকার ধীরে ধীরে সংগঠিত রূপ নিল—রূপ পেল গীত, বাদ্য ও নৃত্য-এর সমন্বিত শিল্পে।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার আবেগ প্রকাশের উপায়কে শৈল্পিক করে তুলল। দেহের নড়াচড়া, অঙ্গভঙ্গি, মুখের অভিব্যক্তি ও তালমিল—সবকিছুই হয়ে উঠল সচেতন নান্দনিক প্রকাশ। এভাবেই অসংস্কৃত অঙ্গভঙ্গি ক্রমে পরিণত হলো সংগঠিত নৃত্যকলা, যা নন্দনতত্ত্বের মর্যাদা পেল।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে নৃত্য

ভারতবর্ষ সবসময়ই আধ্যাত্মিকতার ভূমি, যেখানে শিল্পকে শুধু বিনোদন নয়, বরং মোক্ষ বা মুক্তিলাভের পথ হিসেবে দেখা হয়। তাই ভারতীয় দর্শনে নৃত্য কেবল শিল্প নয়, এটি যোগের এক রূপ—“নৃত্যযোগ”।

ভারতের পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থে নৃত্যের দেবীয় উৎস সম্পর্কিত নানা উপকথা রয়েছে। বলা হয়, সংগীত ও নৃত্যের আদি স্রষ্টা মহাদেব শিব। তিনি নিজেই “নটরাজ” রূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কে নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

ব্রহ্মা দেব মহাদেবের কাছ থেকে সংগীত ও নাট্যশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন এবং পরবর্তীতে ভরত মুনি, নারদ, তুম্বুরু, সরস্বতী প্রমুখ দেবতাদের মাধ্যমে সেই জ্ঞান মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেন। দেবী সরস্বতী-কে সংগীত ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা হয়, যিনি “বীণাপাণি” রূপে চিত্রিত।

তাণ্ডব ও লাস্য: নৃত্যের দ্বৈত রূপ

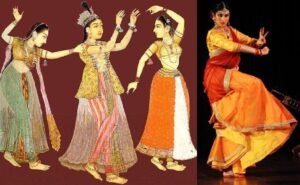

শাস্ত্র মতে, মহাদেব যখন ত্রিপুরাসুর বধের পর বিজয়োন্মাদে নৃত্য করলেন, সেই শক্তিশালী ও উদ্দীপনাময় নৃত্যটি “তাণ্ডব” নামে পরিচিত হয়। অপরদিকে, দেবী পার্বতী আনন্দোৎসবে যে কোমল, স্নিগ্ধ, রোমান্টিক নৃত্য করেছিলেন, সেটিই “লাস্য” নামে খ্যাত।

এই দুই রূপ—তাণ্ডব ও লাস্য—ভারতীয় নৃত্যের মূল ভিত্তি। পরবর্তীকালে কথক, ভরতনাট্যম, ওডিশি, কুচিপুড়ি, মনিপুরি ইত্যাদি নৃত্যশৈলী এই দুটি রসধারার সংমিশ্রণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্র ও নৃত্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা

প্রাচীন ভারতীয় নাট্য ও নৃত্যকলার সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হলো ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র। বলা হয়, ত্রেতা যুগে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করেন এমন একটি বিনোদনমূলক শিল্প সৃষ্টির জন্য, যা মানুষের দুঃখ, ক্লেশ ও অশান্তি দূর করতে পারে।

তখন ব্রহ্মা ঋগবেদ থেকে পাঠ্য (সংলাপ), সামবেদ থেকে গান, যজুরবেদ থেকে অভিনয় (অঙ্গভঙ্গি) এবং অথর্ববেদ থেকে রস (অনুভূতি) গ্রহণ করে সৃষ্টি করেন “নাট্যবেদ”—যাকে বলা হয় “পঞ্চম বেদ”।

সংগীত, নৃত্য ও নাটক—এই তিনটি উপাদানই নাট্যবেদের মূল ভিত্তি, যা আজও ভারতীয় পারফর্মিং আর্টস-এর আত্মা হিসেবে বিরাজ করছে।

প্রত্নতত্ত্বে নৃত্যের প্রমাণ

ইতিহাসবিদরা মনে করেন, প্রাক্বৈদিক যুগেও নৃত্যের প্রচলন ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে পাওয়া গেছে বহু মূর্তি ও প্রত্নবস্তু, যা নৃত্যাভঙ্গির ইঙ্গিত দেয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো—

“Dancing Girl of Mohenjo-Daro” — ব্রোঞ্জের তৈরি এক তরুণীর মূর্তি, যার বাঁ হাত কোমরে, পা বাঁকানো, মুখে আত্মবিশ্বাসের হাসি—যা প্রমাণ করে সেই যুগেও নৃত্য ছিল মানুষের আত্মপ্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

এ ছাড়া প্রাপ্ত শিলামোহর, মৃৎপাত্রের অলংকরণ, এবং যন্ত্রসংক্রান্ত নিদর্শন থেকেও বোঝা যায়, সেই সভ্যতায় বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যের একটি সাংস্কৃতিক কাঠামো বিদ্যমান ছিল।

বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টিতে নৃত্য

দার্শনিকভাবে, নৃত্য মানবশরীরের এক প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া—একটি জৈবিক ছন্দ, যা হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও পদক্ষেপের সঙ্গে যুক্ত। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, নৃত্য হলো শরীরের মাধ্যমে মনের ভাষা বলা। আবার ধর্মদর্শনে, এটি আত্মার ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের এক যোগপথ।

ভারতীয় দর্শনে নৃত্য মানে “ভবনা ও ভাবের সম্মিলিত প্রকাশ”—যেখানে তাল, লয়, রাগ, ভঙ্গি, রস ও ভাব একত্রে আত্মিক আনন্দ সৃষ্টি করে। তাই নৃত্যকে বলা হয়—

“শরীরের সঙ্গীতে আত্মার স্পন্দন।”

নৃত্যের ইতিহাসের কালানুক্রমিক বিবর্তন (Timeline of Dance Evolution)

১. প্রাগৈতিহাসিক যুগ (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ বছর বা তারও আগে)

মানুষ তখনো ভাষা পুরোপুরি রপ্ত করেনি।

আনন্দ, ভয়, কৃতজ্ঞতা বা বৃষ্টির প্রার্থনা প্রকাশে দেহভঙ্গি, হাততালি, লাফানো, পায়ের ছন্দ ব্যবহার করত।

নৃত্য ছিল ধর্মীয় আচার, জাদুবিদ্যা ও উপাসনার অংশ।

প্রত্নতত্ত্বে পাওয়া “Mohenjo-Daro Dancing Girl” মূর্তি এই যুগের অন্যতম সেরা নিদর্শন।

২. বৈদিক যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ১৫০০ – ৫০০ অব্দ)

বৈদিক সংস্কৃতির সময় নৃত্য, গীত ও বাদ্য একসঙ্গে বিকশিত হয়।

ঋগবেদ ও সামবেদে সংগীত ও নৃত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ধর্মীয় যজ্ঞ, দেবতাপূজা ও উৎসবে নৃত্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

দেবদেবীর উপাসনায় নৃত্যকে দৈব আনন্দের প্রকাশ মনে করা হতো।

৩. পুরাণ ও আধ্যাত্মিক যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ – খ্রিষ্টাব্দ ২০০)

দেব-দেবীর কাহিনীতে নৃত্যের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ভগবান শিবের “তাণ্ডব” ও পার্বতীর “লাস্য” নৃত্য বিশ্বসৃষ্টির প্রতীক হিসেবে ধরা হয়।

এই যুগেই ব্রহ্মা কর্তৃক নাট্যবেদ রচনার ধারণা জন্ম নেয় — যেখানে গীত, নৃত্য ও অভিনয় একত্রে “পঞ্চম বেদ” হিসেবে স্বীকৃত হয়।

সংগীত ও নৃত্যকে আধ্যাত্মিক সাধনা হিসেবে দেখা শুরু হয়।

৪. নাট্যশাস্ত্র যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ – খ্রিষ্টাব্দ ২০০)

ভরত মুনি রচিত “নাট্যশাস্ত্র” নৃত্যকলার প্রাচীনতম গ্রন্থ।

এখানে “তাণ্ডব, লাস্য, রস, ভাব, অঙ্গিক অভিনয়” প্রভৃতি ধারণা বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

নৃত্য কেবল বিনোদন নয়, মানুষের আবেগ ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই যুগ থেকেই ভারতীয় ক্লাসিকাল নৃত্যের ভিত্তি গঠিত হয়।

৫. গুপ্ত যুগ ও মধ্যযুগ (খ্রিষ্টাব্দ ৩০০ – ১৫০০)

নৃত্য হয়ে ওঠে মন্দিরসংলগ্ন পূজা ও আচারবিধির অংশ।

দক্ষিণ ভারতে গড়ে ওঠে দেবদাসী প্রথা, যেখানে নৃত্যশিল্পীরা মন্দিরে দেবতার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন।

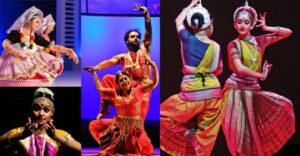

এই সময়েই ভরতনাট্যম, কুচিপুড়ি, মনিপুরি, ওডিশি, কথক ইত্যাদি শাস্ত্রীয় নৃত্যরূপের সূচনা হয়।

রাজদরবারে নৃত্য পায় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা।

মধ্যযুগে নৃত্য কাহিনীমূলক হয়ে ওঠে—রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণলীলা কেন্দ্রিক রচনায়।

৬. মুঘল যুগ (খ্রিষ্টাব্দ ১৫২৬ – ১৮০০)

ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাবে নৃত্যকলা নতুন রূপ পায়।

কথক নৃত্য এই যুগে রাজদরবারে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বাদ্যযন্ত্র যেমন তবলা, সিতার, সরোদ প্রভৃতি বিকাশ লাভ করে।

নৃত্য তখন রোমান্টিকতা, শৃঙ্গার ও আবেগের প্রকাশে সমৃদ্ধ হয়।

৭. ঔপনিবেশিক যুগ (খ্রিষ্টাব্দ ১৮০০ – ১৯৪৭)

ব্রিটিশ শাসনের সময় নৃত্যকে “অশালীন” বলে অনেক ক্ষেত্রে দমন করা হয়।

তবু কিছু শিল্পগুরু ও সংস্কারক — যেমন রুক্মিণী দেবী অরুন্ডেল, উদয়শঙ্কর প্রমুখ — নৃত্যকলাকে নতুনভাবে সাংস্কৃতিক মর্যাদায় ফিরিয়ে আনেন।

উদয়শঙ্কর আধুনিক ও ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের মেলবন্ধন ঘটান, যা “Modern Indian Dance”-এর সূচনা করে।

৮. আধুনিক যুগ (স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমানকাল)

স্বাধীনতার পর ভারতীয় নৃত্য নতুন দিগন্তে প্রবেশ করে।

ক্লাসিক্যাল নৃত্যের পাশাপাশি জন্ম নেয় সমসাময়িক, লোকনৃত্য ও প্রযোজনাভিত্তিক নৃত্যরূপ।

আজ নৃত্য এক বৈশ্বিক ভাষা—বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা থেকে শুরু করে পশ্চিমা জগতে পর্যন্ত ভারতীয় নৃত্যকলার প্রভাব সুস্পষ্ট।

আধুনিক কালে নৃত্য হয়ে উঠেছে শিল্প, অভিব্যক্তি ও আত্মচেতনার প্রতীক।

নৃত্য কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতি বা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি মানবজাতির জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত এক অন্তর্নিহিত স্পন্দন—যা মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, এবং সর্বোপরি নিজের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

প্রাচীন যুগে নৃত্য ছিল দেবতার উপাসনা, মধ্যযুগে রাজদরবারের বিনোদন, আর আধুনিক যুগে তা রূপ নিয়েছে শিল্প ও আত্মপ্রকাশের সর্বজনীন ভাষায়।

এই কারণেই আজও আমরা যখন নৃত্য দেখি—তা সে ক্লাসিকাল হোক বা আধুনিক—আমাদের মধ্যে অনুরণিত হয় সেই আদিম স্পন্দন, যে স্পন্দন থেকেই মানুষের শিল্পযাত্রার সূচনা।