আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়ঃ তাললিপি ও নৃত্য লিপি (ভাতখণ্ডে ও বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি )

Table of Contents

তাললিপি ও নৃত্য লিপি (ভাতখণ্ডে ও বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি )

লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে যেমন অক্ষর ও বর্ণমালার প্রয়োজন হয়, গান-বাজনা ও নাচের ক্ষেত্রেও তেমনি স্বরলিপি, তাললিপি ও নৃত্যলিপির প্রয়োজন অনস্বীকার্য ।

যদিও নাচ-গান ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রদর্শনের কলা কিন্তু সেগুলি সংরক্ষণের জন্য লিপিরও প্রয়োজন আছে বৈকি! সেইজন্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সব দেশেই সঙ্গীতলিপির ব্যবস্থা আছে।

সঙ্গীত পরিভাষাটি দ্বারা যেমন গীত, বাদ্য ও নৃত্যকে বোঝানো হয়, তেমনি স্বরলিপি, তাললিপি ও নৃত্যলিপিকে একসঙ্গে বোঝাবার জন্য আমি সঙ্গীতলিপি শব্দটি ব্যবহার করেচি। গান এবং তন্ত্রবাদোর জন্য স্বরলিপি, তালবাদ্যের জন্য তাললিপি এবং নৃত্যের জন্য নৃত্যলিপি । আমাদের বর্তমান আলোচনা তাললিপি ও নৃত্যলিপির মধ্যেই সীমিত থাকবে।

গান এবং তন্ত্রবাদ্যের স্বরলিপির তুলনায় তাললিপি ও নৃত্যলিপিতে ব্যবহৃত চিহ্নাদির ব্যহলো একেবারে নেই বললেই চলে।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বর্তমানে, উত্তরভারতীয় সঙ্গীতে তিন রকমের সঙ্গীতলিপি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। (১) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত আকার-মাত্রিক পদ্ধতি, (২) বিষ্ণু, দিগম্বর পলস্কার প্রবর্তিত বিষ্ণু, দিগম্বর পদ্ধতি এবং (৩) বিষ্ণু,নারায়ণ ভাতখন্ডে সষ্ট ভাতাখণ্ডে পদ্ধতি – যা হিন্দ, জ্ঞানী পদ্ধতি নামে সমধিক প্রচলিত। তারই মধ্যে প্রথমটি প্রধানত বাংলায় ব্যবহৃত হয়, দ্বিতীয় পদ্ধতিটির প্রচার বর্তমানে অত্যন্ত সীমিত এবং তৃতীয়টিই বৃহত্তর উত্তর ভারতের সর্ব’র প্রচলিত । আমরা আপাতত পাঠ্যান্তগত দুটি পদ্ধতি নিয়েই আলোচনা করব ।

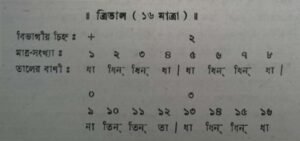

হিন্দুস্তানী বা ভাতখণ্ডে পদ্ধতি

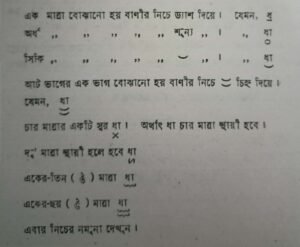

এই পদ্ধতিতে তালের প্রতিটি বিভাগ বোঝানো হয় একটি ক’রে দণ্ড বা দাঁড়ি দিয়ে ।—সম ও ফাঁক বা খালির চিহ্ন যথাক্রমে + ও সমকে গণ-চিহ্ন দিয়েও বোঝানো হয়। অন্য বিভাগগুলিকে বিভাগীয় সংখ্যা- २ ৩, ৪ ইত্যাদি দিয়ে বোঝানো হয়। এক মাত্রায় একটি বাণী (তবলা বা নাচ ) লেখার সময় কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। কেবল সেগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে লিখে দেখানো হয়।

এক মাত্রায় একাধিক বাণী দেখাবার জন্য মাত্রাগুলিকে একসঙ্গে লিখে নিচে একটি বন্ধনীর চিহ্ন দিতে হয়। অথবা, বন্ধনী চিহ্ন ছাড়াও, এক মাত্রার মধ্যে ব্যবহৃত একাধিক বর্ণগুলিকে এক সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে লিখেও বোঝানো হয়। কোন একটি বাণীকে যদি একাধিক মাত্রায় বোঝাতে হয়, তাহলে সেই বাণীর অতিরিক্ত মাত্রাগুলিকে অবগ্রহ (S) কিংবা ড্যাশ ( ) চিহ্ন দিতে হয়। –

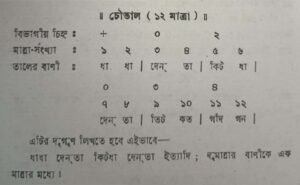

এবার নিচে দুটি বিভিন্ন তাল এবং দুটি নাচের বাণী তাললিপি ও নাতালিপিতে দেখান হচ্ছে, যাতে বিষয়টি আরো পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। —একটি কথা, বিভাগীয় চিহ্ন ওপরে বা নিচে যে-কোন ভাবে দেখান। যেতে পারে। এখানে ওপরেই দেওয়া হয়েছে।

এই তালের এক-একটি বাণী এক-এক মাত্রায় লেখা হয়েছে। ধিন, বা তিন বাণী দুটি যদিও দুই অক্ষর যতে কিন্তু এগগুলি একই মাত্রার বাণী । … এই তালটিকেই যদি দুগণে লয়ে দেখাতে হয়, তাহলে এক মাত্রার মধ্যে দই মাত্রার বোল সন্নিবিষ্ট করতে হবে। যেমন –

ধাধিন, ধিন ধা ধাধিন, ধিন ধা ইত্যাদি। নিচের বন্ধনী চিহ্ন না দিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

এটির দংগণে লিখতে হবে এইভাবে— ধাধা দেনতো কিটধা দেনতো ইত্যাদি; দুমাত্রার বাণীকে এক মাত্রার মধ্যে।

এখানে দেখনে, ধা এবং ধিন, বাণী দুটিকে দা মাত্রায় দেখানো হয়েছে ড্যাশ চিহ্নের সাহায্যে। অবগ্রহ দিয়েও ধা ধিন এইভাবেও লেখা যেতে পারে।

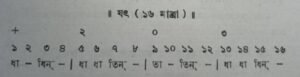

এবার দেখুন কথক নৃত্যের একটি তৎকার ।

এই বোলটিই দুগুণ

তাথেই থেইতং আথেই ইত্যাদি। দমাত্রার বাণী বা বোল এক মাত্রায় এর নিচে বন্ধনী চিহ্ন দিতেও পারেন, না দিলেও ক্ষতি নেই।

দেখা গেল যে, তাল ও নৃত্যলিপি লেখার নিয়ম একই। শষে তাল- লিপিতে তালের বোল বা বাণী এবং নাতালিপিতে নৃত্যের বোল বা বাণী ছাড়া উভয় ক্ষেত্রে চিহ্নাদির বা নিয়মের কোন পার্থক্য নেই।

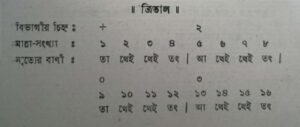

বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি

প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার যে, বর্তমানে বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি দিগম্বর পদ্ধতি বলে যে লিপি প্রচলিত, সেটি পরবর্তীকালের পরিমার্জিত রূপ।

এই পদ্ধতিতে আগে বিভাগের কোন চিহ্ন দেওয়া হ’ত না। আজকাল কোন কোন ক্ষেত্রে ভাতখণ্ডে পদ্ধতির মত তা দেওয়া হচ্চে, আবার কোথাও দেওয়া হয় না। –সম-এর চিহ্ন ১; ফাঁক বা খালির চিহ্ন + ; অন্য বিভাগগুলির মাত্রা-সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয় । এবার দেখনে এক-একটি বাণীর পরিমাণ বোঝানো হয় কোন-কোন চিহ্ন দিয়ে।—